表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

2019.11.12

令和元年5月17日,表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は,所有者不明土地問題への対策の一環として,不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない「表題部所有者不明土地」について,その登記及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講ずることにより,その権利関係の明確化及びその適正な利用を促進しようとするものです。

具体的には,(1)表題部所有者不明土地の登記の適正化を図るための措置として,登記官に所有者の探索のために必要となる調査権限を付与するとともに,所有者等探索委員制度を創設するほか,所有者の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例が設けられました。

また,(2)所有者の探索を行った結果,所有者を特定することができなかった表題部所有者不明土地について,その適正な管理を図るための措置として,裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度が設けられました。

なお,本法津は,(1)については,公布の日から6月以内の政令で定める日,(2)については,公布の日から1年6月以内の政令で定める日から施行されることが予定されています。

詳しく知りたいかたは、法務省民事局のHPをご覧ください。

「点照 」コラム(地域) 2019/2/27 15:00日本経済新聞 電子版

2019.02.28

土地の戸籍 整わない東京

毎月勤労統計の不正問題が話題になっているが、そもそも十分な統計情報が整っていない政策分野がある。土地だ。自治体が取り組む地籍調査が一向に進まないからだ。

地籍は「土地の戸籍」ともいえるもので、区画(筆)ごとに所有者を確認し、境界や面積、利用状況などを調べる。調査が終わると登記所に地図やデータが送られる。

日本では戦後間もない1951年から調査が始まったが、国土交通省によると全国の進捗率は2017年度末で52%にすぎない。今でも登記所にある地図や図面の半分近くは、明治時代の地租改正時につくられた地図などをもとにしていることになる。

吉原祥子氏の著書「人口減少時代の土地問題」によると、フランスやドイツ、韓国、台湾はすでに地籍調査を終えている。日本の遅れが際立っている。

なかでも調査が遅れているのが大都市部で、例えば東京の進捗率は23%にとどまる。区部をみると、墨田区(45%)や杉並区(36%)のようにある程度進んでいる地域もあるが、全体の6割の区は10%にも満たない。

特に遅れているのが荒川区(1%)や足立区(3%)、練馬区(3%)などだ。荒川区は14年度から調査を始めたばかりという。

都市部で難航しているのは土地が細分化されているうえ、借地が多く土地の権利関係が複雑なためだ。登記簿上の所有者がすでに亡くなっており、相続人を探すのに苦労することも多い。

地籍調査は原則として関係者の立ち会いが必要だ。一人でも所有者が分からないと前に進まない事情もある。

渋谷区は23区で唯一、調査そのものを実施していない。「早期にやるべきだと思うが、政策面や財政面からこれまで始めるきっかけがなかった」(区土木部管理課)と話すが、問題意識が著しく低いということだろう。23区以外では武蔵野市や清瀬市なども調査していない。

調査が終わっていなくても土地を取引するうえで問題はないが、その都度、境界を確認し、面積などを測量しなければならない。民間に手間を押しつけているともいえる。

大規模災害が発生した場合、地籍が整っているかどうかでその後の復興への取り組みは大きく変わる。東日本大震災で明らかになった点だ。

このお寒い状況をなんとかできないものか。(編集委員 谷隆徳)

中古住宅に「履歴書」 日本経済新聞9/8

2018.09.08

国土交通省は不動産物件に公的なIDを付与し、「履歴書」のように取引実績を集約する仕組みをつくる。対象物件の過去の成約価格の推移やリフォーム実績の有無などを一覧できるようにする。市場の透明性を高めることで中古住宅の流通を促す。物件単位の細かな情報を蓄積することで、不動産統計を高度化する狙いもある。

宅地建物取引業者が使う「REINS(レインズ)」と呼ばれる公的な情報仲介サービスの登録物件にIDを付与する。IDによって同一物件のものだと認識された過去の取引履歴を集約する。

2019年度に有識者による検討会を立ち上げ、同年度中に実証実験を始める予定だ。将来的にはリフォーム実績など民間団体の持つ住宅関連情報との連携も視野に入れる。

レインズには17年度に約160万件の新規売却物件が登録されている。不動産物件に関する詳細な取引履歴を把握するには、登記簿をたどったり以前の所有者に直接問い合わせたりするなど膨大な手間がかかる。不動産IDが普及すれば、物件単位の価格推移を容易に把握できる。地域や条件を限定するなど、より詳細な不動産市況の推移を統計化しやすくなる。

物件の売り主が仲介業者を1社だけに絞った場合、成約した日付や成約価格を仲介業者がレインズに登録することが義務付けられている。成約価格が蓄積されるため、IDでひも付けすれば市場の実勢を反映した質の高い情報を集めることができる。

ウソの「登記申請」 「地面師」か、容疑で5人逮捕 無断で土地所有権移転申請 警視庁

2018.02.07

偽造された印鑑証明書などを使って東京・品川区の土地の登記を無断で移転しようとしたとして、いわゆる“地面師”グループの男4人が逮捕された。

偽造有印公文書行使などの疑いで逮捕されたのは、東京・練馬区の安藤一宏容疑者や会社役員の宮田康徳容疑者ら男4人。

警視庁によると4人は2013年、医療法人が所有する品川区西五反田の土地について、東京法務局品川出張所に偽造された委任状や印鑑証明書などを提出して登記を無断で移転させようとした疑いが持たれている。警視庁は4人の認否を明らかにしていない。

4人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、宮田容疑者ら2人はアパグループの関連会社との土地取引をめぐり去年、すでに逮捕・起訴されている。

日本経済新聞 日テレニュースより

土地相続、登記義務づけ検討 所有者不明防ぐ(2017/12/29 2:00日本経済新聞 電子版

2017.12.29

政府は所有者不明の土地や空き家問題の抜本的な対策に乗り出す。現在は任意となっている相続登記の義務化や、土地所有権の放棄の可否などを協議し、具体策を検討する。法務省は早ければ2018年にも民法や不動産登記法の改正を法相の諮問機関である法制審議会に諮問する方針だ。政府は年明けに関係閣僚会議を開いて検討作業を急ぐ。

所有者不明土地を巡っては、増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる研究会が所有者台帳からは現在の持ち主をすぐに特定できない土地が、16年に全国で約410万ヘクタールに上るとの試算を公表。対策を講じないまま40年になれば、北海道本島(約780万ヘクタール)に迫るとの推計をまとめた。経済損失額は同年までの累計で約6兆円に上る。

法務省が全国10地区を対象に実施した調査では、50年以上にわたって登記変更がなく、所有者不明になっている可能性がある土地は、中小都市・中山間地域で26.6%に達している。大都市でも6.6%だ。こうした土地の中には、倒壊したり犯罪に利用されたりする危険性をもつ空き家を抱える土地も多く含まれるとみられる。

現在の相続登記は任意で、第三者に権利を主張できる要件と位置付けられている。土地所有者が死亡すると、新たに所有者になった相続人は相続登記を行い、名義を先代から自らの氏名に書き換える。ただ、相続登記は義務ではないため、登記を行うかは相続人の判断にゆだねられている。

土地所有者の所在が分からなくなる要因に相続登記の任意性の問題があるとされている。仮に相続登記が行われなければ、登記簿上の名義は死亡者のままだ。そのまま放置され続けて世代交代が進めば、法定相続人はねずみ算式に増える。権利関係は複雑になり、相続登記は一段と困難になる。

所有者不明土地の増加は相続人が固定資産税などの税負担を避けたり、土地管理の手間を嫌ったりして放置する場合が多いもようだ。都市部ヘの人口集中と過疎化の進行、利用価値が低い土地への無関心さが影響している。

このため、相続登記の義務化で違反した場合の罰則を設けることを検討する方針だが、土地管理などの負担の方が重ければ、所有者不明土地の発生抑止にはつながりにくいとの指摘もある。

法務省は土地所有権の放棄の可否も検討する。現行制度には土地所有権の放棄に関する明確な規定がない。管理できなくなった土地所有者が公的組織に相談や委託し、国や自治体に土地取得を打診できるなどの仕組みを設ける案も浮上する。

所有権放棄を認めるとなれば、条件や費用負担などの明確なルール作りが不可欠だ。国や自治体が管理を引き受けるケースが増えれば、財政負担の増大につながるとの懸念もあり、慎重に検討を進める。

所有者不明の土地、損失6兆円(2017/10/26付日本経済新聞 夕刊)

2017.10.27

2040年面積、北海道に迫る 民間試算

増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる研究会は26日、所有者の分からない土地が2040年に全国で約720万ヘクタールに達するとの独自試算を公表した。死者数が増えるのに伴い相続登記されず実際の所有者が把握できない土地が増えると推計。こうした所有者不明土地が原因で生じる経済損失額は40年までに6兆円規模に上ると試算した。

「所有者不明土地問題研究会」は6月、現在の持ち主をすぐに特定できない土地が、16年に全国で410万ヘクタールに達するとの試算を公表した。今回の将来推計は土地の相続候補者へのアンケートを行ったうえで、対策を講じないまま40年まで推移すると仮定して算出した。

16年の所有者不明土地の総面積は九州を上回る規模だが、40年になると北海道本島(約780万ヘクタール)に迫る規模となる計算だ。

また、所有者不明土地が障壁となり、公共事業が停滞したり土地が荒廃したりするなどの経済損失額が16年は約1800億円と試算。所有者不明土地の増加を踏まえ、17~40年の損失額は少なくとも累計で6兆円に及ぶと見積もった。研究会座長を務める増田氏は「人口減少で活用されない土地が増え、土地という財産に対する国民の関心も薄れている」と指摘した。

所有者不明土地問題を巡っては、政府は6月にまとめた経済財政運営の基本方針(骨太の方針)で来年の通常国会に対策法案の提出方針を盛り込んだ。国土交通省は10月25日、利用権を設定して活用する新制度を導入する方針を表明している。

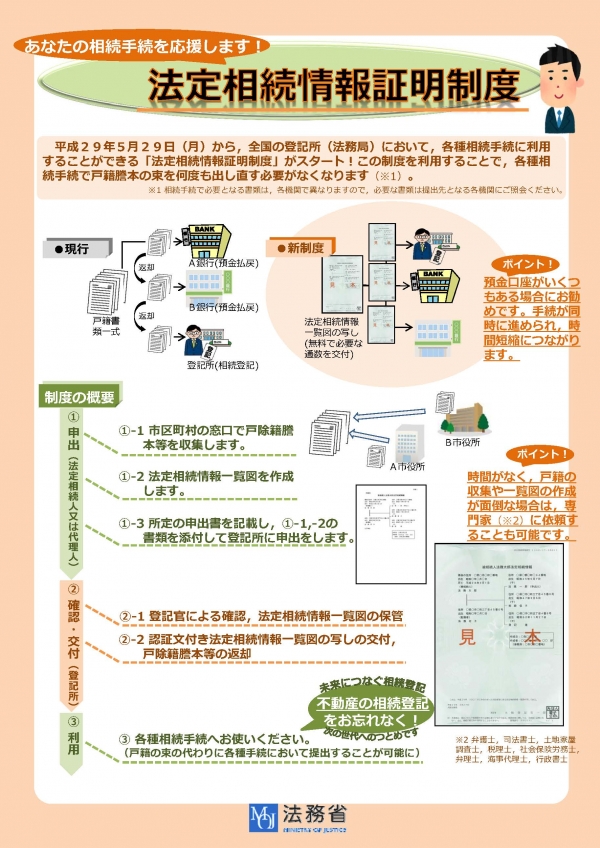

「法定相続情報証明制度」が始まります。

2017.05.20

書面申請とオンライン申請

2017.01.24

昨日、久しぶりに法務局へ書面にて申請しました。最近は、オンライン(半ライン)で申請していたので、

そんな昔の事ではないのですが、懐かしい気持ちになりました。

書面申請では、「受領証」(法務局が登記申請を受け付けた証明)の発行依頼が可能です。オンライン申請では、「受領証」に替るものとして、

「受付のお知らせ」があります。内容的には同様のものですが、公印が省略されているため、いまだに金融機関などは「受領証」をFAX送付して

くださいといわれることがあります。

また、書面申請では添付書類の綴り方や原本還付書類の押印(割印)の方法など、申請代理人の特徴(個性)が現れていたように思います。

表示に関する登記についてのお問い合わせは*******http://www.h-ito.jp/contact/

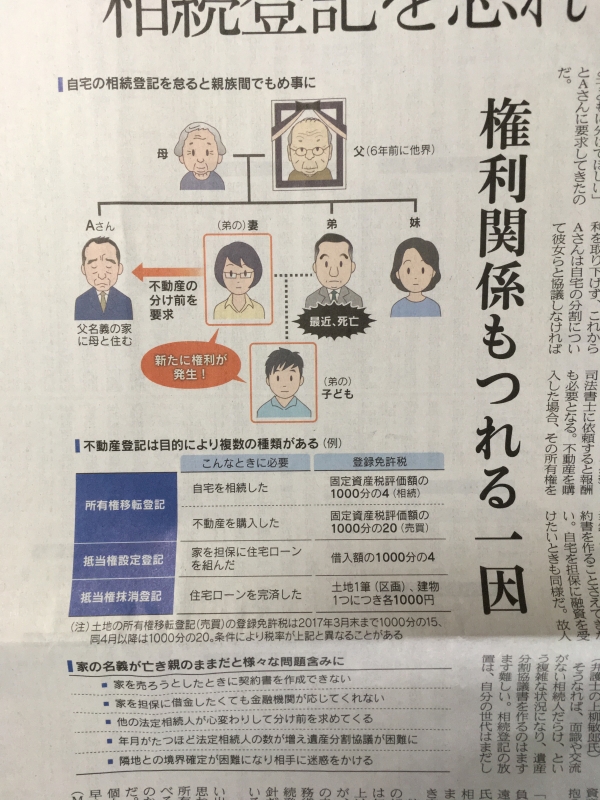

相続登記を忘れずに(日本経済新聞11/2)

2016.11.02

相続に伴い、不動産の所有名義を親から子供などへ変更する手続きが「相続登記」。相続関連の手続きの中で後回しにされがちだが、放置しておくと様々なトラブルの元になりかねない。

遺族間での遺産分割協議が進まなかったり、不動産を売りたくても売れないといったケースだ。所有者不明の空き家が増える原因ともなっている。

相続登記とは、たとえば親が亡くなって自宅の土地や建物を引き継いだ場合、法務局に申請して、不動産登記簿上の名義を書き換えておくことをいう。

相続税の申告と違って申請期限もない。すぐに名義を変えないからといって直ちに遺族に不都合が生じるわけではない。手続きの煩雑さもあり、故人の名義のまま放置する例は少なくない。

では名義をかえておかないと将来どんな問題が起きうるのか。専門家らによると、相続登記を済ませていなかった場合、次のようなケースでもめ事につながりやすい。

別図を参照しながら見ていきましょう。

50代のAさんは6年前、父を亡くし、遺産をどうするか家族(法定相続人)みんなで話し合った。高齢の母の面倒をAさんがみる代わり、自宅はAさんが所有して住むこととし、弟や妹も快く応じてくれた。

家族の仲は良く、特に書面にすることはなかった。自宅の持ち主が亡父からAさんに移転したことを形にする相続登記もしなかった。問題が起きたのは弟が最近、妻と子供を残して急死したのがきかっけだ。妻は生活の先行きに不安になり、Aさんが住んでいる家の財産価値に興味を抱いた。

そして「一部を自分と子供にわけてほしい」とAさんに要求してきたのだ。

法律上は彼女らの言い分は正しい。夫の死亡に伴い妻子は、Aさんの父の遺産を相続できる立場になった。

生前、弟は兄による相続に賛成していたため問題はなかった。亡くなった今はその妻子に

法定相続割合に応じて不動産を受け取る権利がある。

Aさんは、弟らの快諾を得たうえで自分が家を相続した事実を妻子に伝え、分けるつもりはないと説得したが後の祭り。弟の妻は権利を取下げず、

これからAさんは自宅の分割について彼女らと協議しなければならなくなっている。

このケースでAさんが仮に相続登記を済ませ、自宅を自分の名義に変えていたら問題は起きなかった。所有権が移転済みであることを証明できたからだ。相続登記を怠ると、「いざというとき所有権が移転したということを他者に主張することができる」(専門家B)。

それほど相続登記は大切になる。

相続登記は申請する際に登録免許税がかかる。(別表参照)専門家(司法書士)に依頼すると報酬も必要となる。不動産を購入した場合、その所有権を主張するために必要な移転登記などと違い、重大性を認識しないまま忘れてしまう人は多いようだ。

他にも、親から受け継いだ不動産の名義書き換えを怠ることによって引き起こされる問題は様々だ。

まず、何らかの理由で家を手放す生じたときだ。名義が故人のままだと当然、売却したくても、契約書を作ることさえできない。自宅を担保に融資を受けたいときも同様だ。故人名義で金融機関が金を貸してくれるわけがない。

名義を書き換える手続きでは、遺産分割協議の添付が必要になる。これは、すべての法定相続人が話し合い、遺産の分け方を決めて形にした文書。全員が署名し、実印を押す必要があり、大変な手間だ。

年月がたてばたつほど親族の範囲が広がり法定相続人の数が増えることはよくある。「相続人が2桁になるのは決して珍しくない」(専門家C)そうなれば、面識や交流がない相続人だらけ、という複雑な状況になり、遺産分割協議書を作るのはますます難しい。

相続登記の放置は、自分の世代はまだしも、「子や孫の世代に迷惑をかけることを認識すべきだろう」(専門家B)

隣近所に迷惑をかけることもある。お隣が土地の境界確定を求めてきたときに、登記名義が故人のままでは直ちに応じられない。

相続登記を巡っては最近、社会問題の原因にもなっている。「親からもらったはずの不動産の名義書き換えを、意図的にしない人が増えている」(専門家D)。「古くて資産価値がなくなった家を抱え込みたくない」からだ。

地方や遠方の不動産は「固定資産税や建物管理の負担を避けるため相続を敬遠する例が目立つ」(専門家B)。何世代にもわたって相続登記が先送りされ、いまでは所有者不明という空き家は多い。

法務省によると、不動産の相続などに伴う登記件数は年間約100万件。統計上はっきり現れてはいないが、「毎年無視できない数の未了が発生している」(法務省)。政府は憂慮して相続登記の促進に乗り出す方針だが実態の解明は遅れている。

「まず不動産登記簿を洗い出して、相続登記未了と思われる不動産を抽出し、所有名義人の戸籍謄本を調べる」(法務省)など手間のかかる作業が必要だからだ。政府の対策は必要だが、個人も忘れずに相続登記は早め済ませたい。

境界確定測量などのお問い合わせは・・・・・・・http://www.h-ito.jp/contact/

不動産登記規則第93条調査報告書改訂

2016.03.14

先日も記載しましたが本日より、土地家屋調査士が代理人として土地・建物に関する表示登記を申請する際に添付している不動産登記規則による

第93条調査報告書が改訂され新様式となります。なお前様式については、6か月の猶予期間があります。

会社法人等番号と法人番号

2016.02.23

すでにみなさんの手元に届いている個人番号(マイナンバー)と同様に会社にも個人番号があります。

法人番号とは、会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指定された13桁の数字を付したものです。会社法人番号等番号とは、

会社・法人の登記簿(支店・従たる事務所の登記簿除く)に記録される12桁の数字です。

平成27年11月2日より施行されています。

法人番号は、会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を足したものです。

会社法人等番号は、「法務省のオンライン登記情報検索サービス」を利用して確認できます。

さいたま市の土地建物登記測量事務所なら伊藤仁土地家屋調査士事務所|ホームページ公開しました。

2016.02.01

伊藤仁土地家屋調査士事務所は、埼玉県さいたま市を中心に不動産の測量や登記業務を行っております。新築建物の登記、分筆登記、土地境界確定測量など土地や建物のことならおまかせください!

|